クラウド移行の進め方|移行前の検討事項や移行後の注意点も分かりやすく解説

公開日:2025-10-20

社会全体でDXが進んでいく中で、クラウドへの移行は企業の競争力を強化する手段の1つになっています。

しかし、計画をしっかり立てずにクラウドへの移行を進めると、期待した効果が得られないばかりか、新たな課題を生み出すリスクもあります。

本記事では、クラウド移行の具体的な進め方から、移行前の検討事項、移行後の運用まで、詳しく解説いたします。

しかし、計画をしっかり立てずにクラウドへの移行を進めると、期待した効果が得られないばかりか、新たな課題を生み出すリスクもあります。

本記事では、クラウド移行の具体的な進め方から、移行前の検討事項、移行後の運用まで、詳しく解説いたします。

目次

1.クラウド移行とは?

クラウド移行とは、オンプレミス環境(自社で管理していたサーバーや独自の業務システム)からクラウド環境へシステムやデータを移行することを指します。

これまで社内で管理していたITインフラやソフトウェアを、インターネット経由でアクセスできるクラウドサービスに移すことで、運用負荷や維持費用を軽減することが可能となります。

【そもそもクラウドとは?】

クラウドとは?基礎・クラウドの種類から自社に合う選び方まで解説

これまで社内で管理していたITインフラやソフトウェアを、インターネット経由でアクセスできるクラウドサービスに移すことで、運用負荷や維持費用を軽減することが可能となります。

【そもそもクラウドとは?】

クラウドとは?基礎・クラウドの種類から自社に合う選び方まで解説

総務省の「令和7年版 情報通信白書|クラウドサービス」によると、日本のパブリッククラウドサービスの市場は高い成長を続けており、2024年は4兆1,423億円(前年比26.1%増)の市場規模となったと記載されています。

このことから、競争力を向上させる手段として、多くの企業でクラウドの導入が進んでいることが分かります。

特に近年は、働き方の多様化や生成AIの普及による変化に対応するため、クラウド移行の重要性がますます高まっています。

参考:総務省「令和7年版 情報通信白書|クラウドサービス」2025年8月28日閲覧

このことから、競争力を向上させる手段として、多くの企業でクラウドの導入が進んでいることが分かります。

特に近年は、働き方の多様化や生成AIの普及による変化に対応するため、クラウド移行の重要性がますます高まっています。

参考:総務省「令和7年版 情報通信白書|クラウドサービス」2025年8月28日閲覧

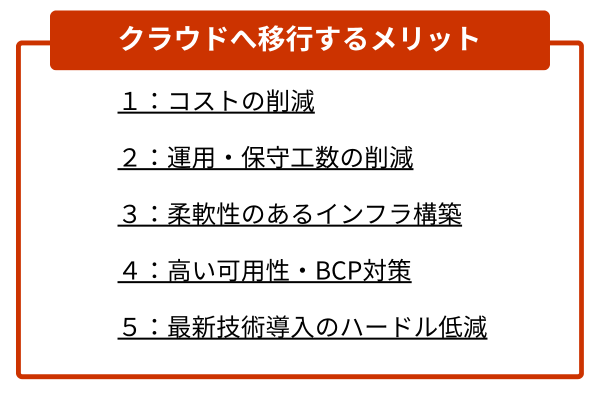

2.クラウド移行によって得られるメリットとは?

多くの企業で導入が進んでいるクラウドですが、クラウド移行を行うことで企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

今回は特に大きなメリットを5つ紹介します。

今回は特に大きなメリットを5つ紹介します。

1.コストの削減

クラウド移行における最も分かりやすいメリットの1つが、大幅なコスト削減効果です。

従来のオンプレミス環境では、サーバーやネットワーク機器の購入費用、データセンターの維持費用、専門技術者の人件費など、多額の初期投資と継続的な運用コストが必要でした。

クラウド環境では、自前でハードウェアを購入・維持する必要がなく、使用した分だけ料金を支払う従量課金制のため、初期投資や運用コストを大幅に抑えることができます。

特にSaaSを利用する場合は、開発費用や保守コストも削減可能です。

また、オンプレミスではなくIaaSをインフラとして採用することで、使わないリソースの削減も可能です。

【参考記事】

IaaSとは?SaaS・PaaSとの違いや代表的なサービス例も紹介

従来のオンプレミス環境では、サーバーやネットワーク機器の購入費用、データセンターの維持費用、専門技術者の人件費など、多額の初期投資と継続的な運用コストが必要でした。

クラウド環境では、自前でハードウェアを購入・維持する必要がなく、使用した分だけ料金を支払う従量課金制のため、初期投資や運用コストを大幅に抑えることができます。

特にSaaSを利用する場合は、開発費用や保守コストも削減可能です。

また、オンプレミスではなくIaaSをインフラとして採用することで、使わないリソースの削減も可能です。

【参考記事】

IaaSとは?SaaS・PaaSとの違いや代表的なサービス例も紹介

2.運用・保守工数の削減

クラウド移行により、システム運用にかかる人的リソースを大幅に削減できます。

ハードウェアの障害対応やOSアップデートなどの保守作業をクラウド事業者に任せることができるため、社内で必要な運用・保守の工数が大幅に削減できるのです。

これまで保守・運用にかかっていた負担を減らすことで、より付加価値の高い企画立案や業務改善に従業員のリソースを集中させることが可能になるでしょう。

ハードウェアの障害対応やOSアップデートなどの保守作業をクラウド事業者に任せることができるため、社内で必要な運用・保守の工数が大幅に削減できるのです。

これまで保守・運用にかかっていた負担を減らすことで、より付加価値の高い企画立案や業務改善に従業員のリソースを集中させることが可能になるでしょう。

3.柔軟性のあるインフラ構築

クラウド環境の大きな特長は、ビジネスの成長や変化に柔軟に対応できる拡張性があることです。

必要な分だけリソースを利用できるため、繁忙期やサービス拡大時にも、必要な分だけサーバーのリソースを簡単に増減させることができます。

事業の成長や縮小に合わせたリソース調整が可能になることで、過剰投資や性能不足といった問題が解決するため、常に最適なリソースを維持できるようになります。

必要な分だけリソースを利用できるため、繁忙期やサービス拡大時にも、必要な分だけサーバーのリソースを簡単に増減させることができます。

事業の成長や縮小に合わせたリソース調整が可能になることで、過剰投資や性能不足といった問題が解決するため、常に最適なリソースを維持できるようになります。

4.高い可用性・BCP対策

多くのクラウド事業者では地理的に分散したデータセンターを活用できるため、災害に強い環境を構築できます。

災害等が発生しても、システムやデータが安全に保護されるため、サービス継続が可能です。

さらに、データのバックアップや冗長化も容易に実現できるため、従来のオンプレミス環境と比較して格段に高い可用性を確保できます。

その結果として、事業継続計画(BCP)の強化にも大きく役立ちます。

災害等が発生しても、システムやデータが安全に保護されるため、サービス継続が可能です。

さらに、データのバックアップや冗長化も容易に実現できるため、従来のオンプレミス環境と比較して格段に高い可用性を確保できます。

その結果として、事業継続計画(BCP)の強化にも大きく役立ちます。

5.最新技術導入のハードル低減

オンプレミス環境では導入時点での性能のままになる状態が続くため、アップデートには手間がかかることが多くなります。

最新技術が常に導入され続けるクラウドサービスを利用することで、従来では導入に負荷があった新しい技術を容易に導入することが可能になります。

特に昨今のAI技術の急速な進歩に見られるように、技術革新のスピードが年々上がっています。

クラウドを導入することで、こうした時代の変化にも容易に対応できるようになります。

最新技術が常に導入され続けるクラウドサービスを利用することで、従来では導入に負荷があった新しい技術を容易に導入することが可能になります。

特に昨今のAI技術の急速な進歩に見られるように、技術革新のスピードが年々上がっています。

クラウドを導入することで、こうした時代の変化にも容易に対応できるようになります。

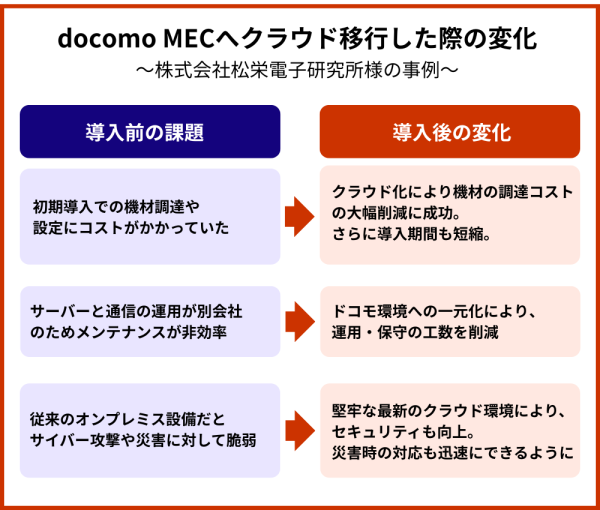

3.クラウド移行の成功事例

実際にクラウド移行を実施した企業は、どのような課題を解決することができたのでしょうか。

オンプレミスからMECを用いたクラウド基盤「docomo MEC」に移行した株式会社松栄電子研究所様の事例をご紹介します。

オンプレミスからMECを用いたクラウド基盤「docomo MEC」に移行した株式会社松栄電子研究所様の事例をご紹介します。

放送中継局の監視制御サーバーを移行

松栄電子研究所様では、遠隔地にある放送中継局の設備監視において、従来はオンプレミスサーバーで監視制御システムを運用していました。

しかし、機材調達から環境構築にかかる初期コストの負担や、サーバーと通信の運用が別会社となることで生じるメンテナンスの非効率性、さらには24時間365日の高いアベイラビリティ要求に対する従来設備の脆弱性といった課題を抱えていました。

しかし、機材調達から環境構築にかかる初期コストの負担や、サーバーと通信の運用が別会社となることで生じるメンテナンスの非効率性、さらには24時間365日の高いアベイラビリティ要求に対する従来設備の脆弱性といった課題を抱えていました。

docomo MECへ移行後、負荷の軽減や信頼性の向上に成功

docomo MECへの移行により、サーバーの初期導入コストが削減され、機器調達や保守・運用の効率性が大幅に向上しました。

また、障害対応や設定変更の手間も削減され、運用負荷の軽減を実現しています。

ドコモの閉域通信とクラウド基盤の一元化により、システム全体が高セキュリティな環境になったことで、お客様からの信頼向上にもつながりました。

その結果として商談機会の増加という副次的効果も生まれています。

【詳しくはこちら】

松栄電子研究所様 導入事例

また、障害対応や設定変更の手間も削減され、運用負荷の軽減を実現しています。

ドコモの閉域通信とクラウド基盤の一元化により、システム全体が高セキュリティな環境になったことで、お客様からの信頼向上にもつながりました。

その結果として商談機会の増加という副次的効果も生まれています。

【詳しくはこちら】

松栄電子研究所様 導入事例

4.クラウド移行を始める前に考えるべきこと

クラウド移行には大きなメリットがありますが、成功のカギを握るのは「なぜ移行するのか」を明確にし、目的や費用対効果を十分に検討することです。

移行を検討する際に特に重要な事項が3点ありますので、詳しく解説します。

移行を検討する際に特に重要な事項が3点ありますので、詳しく解説します。

1.目的を明確にする

クラウド移行の目的を明確に整理することが重要です。

目的が曖昧なまま移行を進めると、期待した効果が得られず、かえって混乱を招く結果となりかねません。

特に注意すべきは、経営層と現場の目的認識に齟齬が生じることです。

経営層はコスト削減を重視する一方で、現場は運用負荷軽減を求めるといったケースでは、移行後に思った効果が得られない可能性があります。

関係者全員で移行の目的を共有し、合意形成を図ることが成功の前提条件となります。

目的が曖昧なまま移行を進めると、期待した効果が得られず、かえって混乱を招く結果となりかねません。

特に注意すべきは、経営層と現場の目的認識に齟齬が生じることです。

経営層はコスト削減を重視する一方で、現場は運用負荷軽減を求めるといったケースでは、移行後に思った効果が得られない可能性があります。

関係者全員で移行の目的を共有し、合意形成を図ることが成功の前提条件となります。

2.費用対効果を明確にする

オンプレミスでの運用とクラウドでの運用のトータルコストを比較し、費用対効果が見込めるかを慎重に算出しましょう。

この際、導入費用だけでなく、保守工数の削減効果、障害対応コストの軽減、その他の副次的効果も含めて総合的に評価することが重要です。

例えば、システム管理者の稼働時間削減により他の業務に注力できるようになる効果や、災害リスク軽減によるビジネス継続性向上なども、定量的に評価すべき要素です。

短期的なコスト増加があっても、中長期的には大きなメリットが見込める場合もあるため、複数年での投資対効果を検討しましょう。

この際、導入費用だけでなく、保守工数の削減効果、障害対応コストの軽減、その他の副次的効果も含めて総合的に評価することが重要です。

例えば、システム管理者の稼働時間削減により他の業務に注力できるようになる効果や、災害リスク軽減によるビジネス継続性向上なども、定量的に評価すべき要素です。

短期的なコスト増加があっても、中長期的には大きなメリットが見込める場合もあるため、複数年での投資対効果を検討しましょう。

3.既存システムをクラウド化するべきか精査する

すべてのシステムがクラウド移行に適しているわけではありません。

クラウド化できないシステムや、クラウドとの連携に支障が生じるシステムがないかを事前に精査することが重要です。

具体的には、法的規制により特定の場所でのデータ保管が求められるシステムや、極めて高いセキュリティレベルが要求されるシステム、既存の基幹システムとの密な連携が必要なシステムなどは、移行の可否を慎重に判断する必要があります。

また、SaaSに置き換えられる業務やシステムがないか検討し、逆にクラウドに移すことで非効率になる部分を見極めることも重要です。

クラウド化できないシステムや、クラウドとの連携に支障が生じるシステムがないかを事前に精査することが重要です。

具体的には、法的規制により特定の場所でのデータ保管が求められるシステムや、極めて高いセキュリティレベルが要求されるシステム、既存の基幹システムとの密な連携が必要なシステムなどは、移行の可否を慎重に判断する必要があります。

また、SaaSに置き換えられる業務やシステムがないか検討し、逆にクラウドに移すことで非効率になる部分を見極めることも重要です。

5.クラウド移行の進め方

クラウド移行は、現状把握から計画立案、テスト実施、本番移行、運用最適化まで、段階的に進めるプロセスが重要です。

この章では、その流れを具体的なステップとして整理し、各段階で押さえるべきポイントを詳しく解説します。

この章では、その流れを具体的なステップとして整理し、各段階で押さえるべきポイントを詳しく解説します。

1.現状把握・棚卸し

まずは自社のシステムの現状を正確に把握することからはじめましょう。

自社で稼働しているサーバーやアプリケーション、業務システムを一覧化し、既存システムやアプリケーションの棚卸しを実施しましょう。

この作業では、各システムの利用状況、他システムとの依存関係、データの流れ、利用者数、稼働時間帯などを詳細に調査します。

これらの情報を基に、どのシステムを優先的にクラウドへ移行するか、どのシステムを移行対象から除外するかを判断することが、効率的な移行計画をする第一歩となります。

自社で稼働しているサーバーやアプリケーション、業務システムを一覧化し、既存システムやアプリケーションの棚卸しを実施しましょう。

この作業では、各システムの利用状況、他システムとの依存関係、データの流れ、利用者数、稼働時間帯などを詳細に調査します。

これらの情報を基に、どのシステムを優先的にクラウドへ移行するか、どのシステムを移行対象から除外するかを判断することが、効率的な移行計画をする第一歩となります。

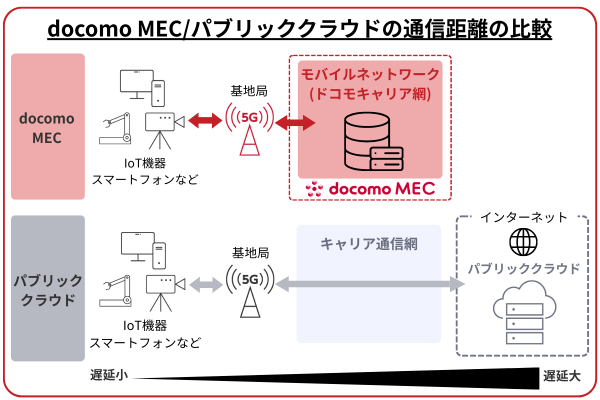

2.クラウドサービスの選択

ビジネス要件に合ったクラウドプロバイダー(AWS、Azure、docomo MECなど)やサービス形態(IaaS、PaaS、SaaS)から、自社に最適な組み合わせを選択します。

業務システムはSaaSで代替し、独自開発部分はIaaSで構築するといった、複数サービスの組み合わせで考えることも効果的です。

クラウドサービスを選択する際に特に重要になることは、システムの特性に応じた適切なサービスを選択することです。

リアルタイム性が求められる通信システムや制御系システムの場合、一般的なクラウド環境では通信遅延によりシステムの制御に支障が出る可能性があります。

このような要件がある場合は、docomo MECのような通信距離が短く、リアルタイムな通信が可能なクラウド基盤の導入を検討する必要があります。

docomo MECについて詳しい説明はこちら

業務システムはSaaSで代替し、独自開発部分はIaaSで構築するといった、複数サービスの組み合わせで考えることも効果的です。

クラウドサービスを選択する際に特に重要になることは、システムの特性に応じた適切なサービスを選択することです。

リアルタイム性が求められる通信システムや制御系システムの場合、一般的なクラウド環境では通信遅延によりシステムの制御に支障が出る可能性があります。

このような要件がある場合は、docomo MECのような通信距離が短く、リアルタイムな通信が可能なクラウド基盤の導入を検討する必要があります。

docomo MECについて詳しい説明はこちら

docomo MECと一般的なパブリッククラウドの通信距離の違い

インターネットを介さないため、 MECはリアルタイム性が高い通信速度を実現できる

3.移行方式の選定

クラウド移行には複数のアプローチがあり、システムの特性や要件に応じて最適な方式を選択することが重要です。

代表的な移行方式として、既存システムをほぼそのままクラウド環境に移す「リフト&シフト」や、クラウドの特性を活かすためにシステムを改修して移行する「リファクタリング」があります。

将来的な運用効率や拡張性も見据えて、移行方式を選定しましょう。

代表的な移行方式として、既存システムをほぼそのままクラウド環境に移す「リフト&シフト」や、クラウドの特性を活かすためにシステムを改修して移行する「リファクタリング」があります。

将来的な運用効率や拡張性も見据えて、移行方式を選定しましょう。

4.移行計画の立案

移行作業全体の手順、移行順序、テスト計画、人的体制、リスク対策、バックアップ手順などを綿密に計画し、現実的なスケジュールに落とし込みます。

また、並行稼働期間やテスト期間を十分に設けるなど、業務への影響を最小限に抑えるための配慮を計画に織り込むことが不可欠です。

また、並行稼働期間やテスト期間を十分に設けるなど、業務への影響を最小限に抑えるための配慮を計画に織り込むことが不可欠です。

5.環境構築

移行先となるクラウド環境を構築し、ネットワーク設定やセキュリティ設定を適切に実施します。

この段階では、オンプレミス環境との接続性確保、適切なアクセス制御の設定、データ暗号化の実装など、セキュリティ要件を満たす環境構築が重要です。

同時に、移行作業で必要となるツールや外部サービスも併せて導入し、移行作業のための基盤を確実に整備します。この段階での準備が不十分だと、後の工程で大きな遅延や追加コストが発生する可能性があるため、慎重に進めることが重要です。

この段階では、オンプレミス環境との接続性確保、適切なアクセス制御の設定、データ暗号化の実装など、セキュリティ要件を満たす環境構築が重要です。

同時に、移行作業で必要となるツールや外部サービスも併せて導入し、移行作業のための基盤を確実に整備します。この段階での準備が不十分だと、後の工程で大きな遅延や追加コストが発生する可能性があるため、慎重に進めることが重要です。

6.テスト移行

本格的な移行に先立ち、一部のシステムやデータを移行して、問題なく稼働するかを入念に確認します。

この段階では、システム単体の動作確認だけでなく、外部システムとの連携、利用者の操作性、セキュリティ、パフォーマンスなど、あらゆる側面から徹底的に検証することが重要です。

テスト移行で発見された問題点は、本番移行前に必ず解決しておく必要があります。

また、テスト結果を基に移行計画の見直しや追加対策の検討も行い、本番移行のための準備を行いましょう。

この段階では、システム単体の動作確認だけでなく、外部システムとの連携、利用者の操作性、セキュリティ、パフォーマンスなど、あらゆる側面から徹底的に検証することが重要です。

テスト移行で発見された問題点は、本番移行前に必ず解決しておく必要があります。

また、テスト結果を基に移行計画の見直しや追加対策の検討も行い、本番移行のための準備を行いましょう。

7.本番移行と環境の切替え

テスト段階での検証を経て、本番環境の移行に着手します。

この段階では、業務停止リスクを最小限に抑えるため、一定期間の並行稼働を実施し、切替え後の不具合を迅速に解消できる体制を整えることが不可欠です。

技術的な切替え作業と並行して、利用者への十分な周知と必要に応じた教育を実施し、スムーズな環境移行ができるよう準備を進めます。移行当日は、関係者全員が迅速に対応できるよう、明確な役割分担と連絡体制を確立しておくことが重要です。

この段階では、業務停止リスクを最小限に抑えるため、一定期間の並行稼働を実施し、切替え後の不具合を迅速に解消できる体制を整えることが不可欠です。

技術的な切替え作業と並行して、利用者への十分な周知と必要に応じた教育を実施し、スムーズな環境移行ができるよう準備を進めます。移行当日は、関係者全員が迅速に対応できるよう、明確な役割分担と連絡体制を確立しておくことが重要です。

8.移行後の運用・最適化

移行完了後は、クラウド環境の安定稼働を継続的に監視し、リソースの利用状況を定期的に見直してコストを最適化していきます。

クラウド環境では使用量に応じてコストが変動するため、適切な監視と調整が継続的に必要になります。

利用ログや運用状況を詳細に分析し、必要に応じてシステム構成を改善していくことで、クラウドの持つメリットを最大限に活用できます。また、新たなクラウドサービスの活用可能性も継続的に検討し、さらなる効率化や機能向上を図っていくことが重要です。

クラウド環境では使用量に応じてコストが変動するため、適切な監視と調整が継続的に必要になります。

利用ログや運用状況を詳細に分析し、必要に応じてシステム構成を改善していくことで、クラウドの持つメリットを最大限に活用できます。また、新たなクラウドサービスの活用可能性も継続的に検討し、さらなる効率化や機能向上を図っていくことが重要です。

6.移行後の注意点

クラウド移行が完了しても、運用や管理の方法によっては新たな課題が発生する可能性があります。

コスト、セキュリティ、人材面などに注意を払い、継続的に最適化していく必要があります。

コスト、セキュリティ、人材面などに注意を払い、継続的に最適化していく必要があります。

想定外のコスト増加に注意する

クラウドサービスは従量課金制のため、利用量が想定を超えるとコストが急激に跳ね上がる可能性があります。

特に注意が必要になるのは、テスト環境や開発環境でクラウドサービスを利用する時です。

不要なリソースを放置したり、テスト後の環境削除を忘れたりすると、無駄な料金が継続的に発生してしまいます。

このリスクを回避するため、コスト監視ツールの導入やアラート設定を行い、予算を超過する前に対策を講じられる体制を整えることが重要です。

特に注意が必要になるのは、テスト環境や開発環境でクラウドサービスを利用する時です。

不要なリソースを放置したり、テスト後の環境削除を忘れたりすると、無駄な料金が継続的に発生してしまいます。

このリスクを回避するため、コスト監視ツールの導入やアラート設定を行い、予算を超過する前に対策を講じられる体制を整えることが重要です。

【定額プランのクラウドを利用するのも1つの手】

docomo MEC Compute Dのように、月額固定プランが設定されてあるクラウドを活用するのもコスト増加を防ぐ対策の1つです。

月額固定プランであれば、使いすぎによる想定外のコスト発生を抑えることができます。

docomo MEC Compute Dについて

docomo MEC Compute Dのように、月額固定プランが設定されてあるクラウドを活用するのもコスト増加を防ぐ対策の1つです。

月額固定プランであれば、使いすぎによる想定外のコスト発生を抑えることができます。

docomo MEC Compute Dについて

セキュリティ設定を徹底する

クラウド環境では、適切なセキュリティ設定をすることがサイバー攻撃などのリスクを防ぐことにつながります。

特にアクセス権限(IAM)の管理が不十分だと、不正利用や情報漏洩のリスクが高まるため、定期的なログ監査や通信経路の暗号化を確実に実施しましょう。

また、クラウド事業者の責任範囲と自社の責任範囲を明確に理解することも重要です。

クラウド事業者がインフラレベルのセキュリティを担保する一方で、アプリケーションレベルやアクセス管理については利用者側の責任となる場合が多いため、自社でも基本的なセキュリティ対策を継続する必要があります。

特にアクセス権限(IAM)の管理が不十分だと、不正利用や情報漏洩のリスクが高まるため、定期的なログ監査や通信経路の暗号化を確実に実施しましょう。

また、クラウド事業者の責任範囲と自社の責任範囲を明確に理解することも重要です。

クラウド事業者がインフラレベルのセキュリティを担保する一方で、アプリケーションレベルやアクセス管理については利用者側の責任となる場合が多いため、自社でも基本的なセキュリティ対策を継続する必要があります。

ベンダーロックインを意識する

特定のクラウド事業者の独自機能に過度に依存すると、将来的な事業者変更や他のクラウドサービスとの連携が困難になる「ベンダーロックイン」のリスクがあります。

このリスクを軽減するため、将来の事業拡大や方針転換に備えて、マルチクラウドやハイブリッドクラウド構成も検討しておくことが重要です。

また、契約条件やサポート体制についても事前に十分確認し、必要に応じて複数のクラウド事業者との関係を維持することも戦略の1つとなります。

このリスクを軽減するため、将来の事業拡大や方針転換に備えて、マルチクラウドやハイブリッドクラウド構成も検討しておくことが重要です。

また、契約条件やサポート体制についても事前に十分確認し、必要に応じて複数のクラウド事業者との関係を維持することも戦略の1つとなります。

運用体制・人材育成を整備する

クラウド環境の運用には、従来のオンプレミス環境とは異なるスキルや知識が必要になる場合があります。

担当者への適切な教育や、外部ベンダーとの役割分担を明確に定めることが、安定した運用の実現には不可欠です。

また、クラウド環境特有の運用ルールや監視体制を整備し、継続的な改善を行える組織体制を構築することも重要です。

技術の進歩に合わせてスキルアップを継続できる教育体制や、外部の専門知識を活用できる体制を整えることで、クラウド環境のメリットを長期的に享受できるようになります。

担当者への適切な教育や、外部ベンダーとの役割分担を明確に定めることが、安定した運用の実現には不可欠です。

また、クラウド環境特有の運用ルールや監視体制を整備し、継続的な改善を行える組織体制を構築することも重要です。

技術の進歩に合わせてスキルアップを継続できる教育体制や、外部の専門知識を活用できる体制を整えることで、クラウド環境のメリットを長期的に享受できるようになります。

7.まとめ

クラウド移行を成功させるには、次の3つのポイントが特に重要です。

1. 移行目的の明確化

コスト削減、業務効率化、BCP強化など、何を目指すのかを関係者全員で共有し、一貫した方針のもとで移行を進めることが成功の前提となります。

2. 適切なクラウド利用形態の選択

自社の要件や既存システムの特性を十分に分析し、IaaS、PaaS、SaaSの中から最適な組み合わせを選択することで、クラウドのメリットを最大限に活用できます。

3. 段階的な計画立案と継続的な運用最適化

リスクを最小限に抑えながら確実に移行を進め、移行後も継続的に改善を重ねることで、長期的な成果を実現できます。

特にリアルタイム性や高セキュアな通信環境が重要なシステムでは、docomo MECのようなクラウド基盤を選択することも有効な選択肢となります。

自社の要件に最適なクラウド環境を選択し、戦略的にクラウド移行を進めることで、企業の競争力向上と持続的な成長が可能となるでしょう。

1. 移行目的の明確化

コスト削減、業務効率化、BCP強化など、何を目指すのかを関係者全員で共有し、一貫した方針のもとで移行を進めることが成功の前提となります。

2. 適切なクラウド利用形態の選択

自社の要件や既存システムの特性を十分に分析し、IaaS、PaaS、SaaSの中から最適な組み合わせを選択することで、クラウドのメリットを最大限に活用できます。

3. 段階的な計画立案と継続的な運用最適化

リスクを最小限に抑えながら確実に移行を進め、移行後も継続的に改善を重ねることで、長期的な成果を実現できます。

特にリアルタイム性や高セキュアな通信環境が重要なシステムでは、docomo MECのようなクラウド基盤を選択することも有効な選択肢となります。

自社の要件に最適なクラウド環境を選択し、戦略的にクラウド移行を進めることで、企業の競争力向上と持続的な成長が可能となるでしょう。

リアルタイム通信×高セキュリティ

docomo MEC

docomo MECは、ドコモネットワーク内に配置したMECサーバーと、サーバーへのダイレクトなアクセスを可能にする回線サービス(MECダイレクト)を提供するサービスです。

インターネットに出ない通信により高セキュリティかつスムーズな環境を実現します。

- ※「docomo MEC」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

- ※「MECダイレクト」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

- ※「docomo MEC」「MECダイレクト」は株式会社NTTドコモが提供元であり、NTTドコモビジネス株式会社が代理人として保有する契約締結権限、および包括的な業務受託にもとづき販売しています。